5月14日,浙江理工大学服装设计与工程专业2025届毕业展以"融境·焕衣"为主题,在流动的紫色光韵中铺展出一卷打破边界的未来衣装图鉴。

作为国家首批"双万计划"一流专业建设点,服装设计与工程专业始终立于智造浪潮的潮头。本届78位毕业生各生创想、着手实践,在智能穿戴的神经脉络里植入东方美学的基因序列,于零浪费剪裁的几何解构中窥见宇宙分形的奥秘。当温感纤维在3D针织结构中呼吸起伏,当废弃茶染与生物基材料在可持续设计中相拥新生,这场展览已然超越传统服饰的物理形态,成为科技、人文与自然三重维度交织的沉浸场域。

部分毕业论文展示

01

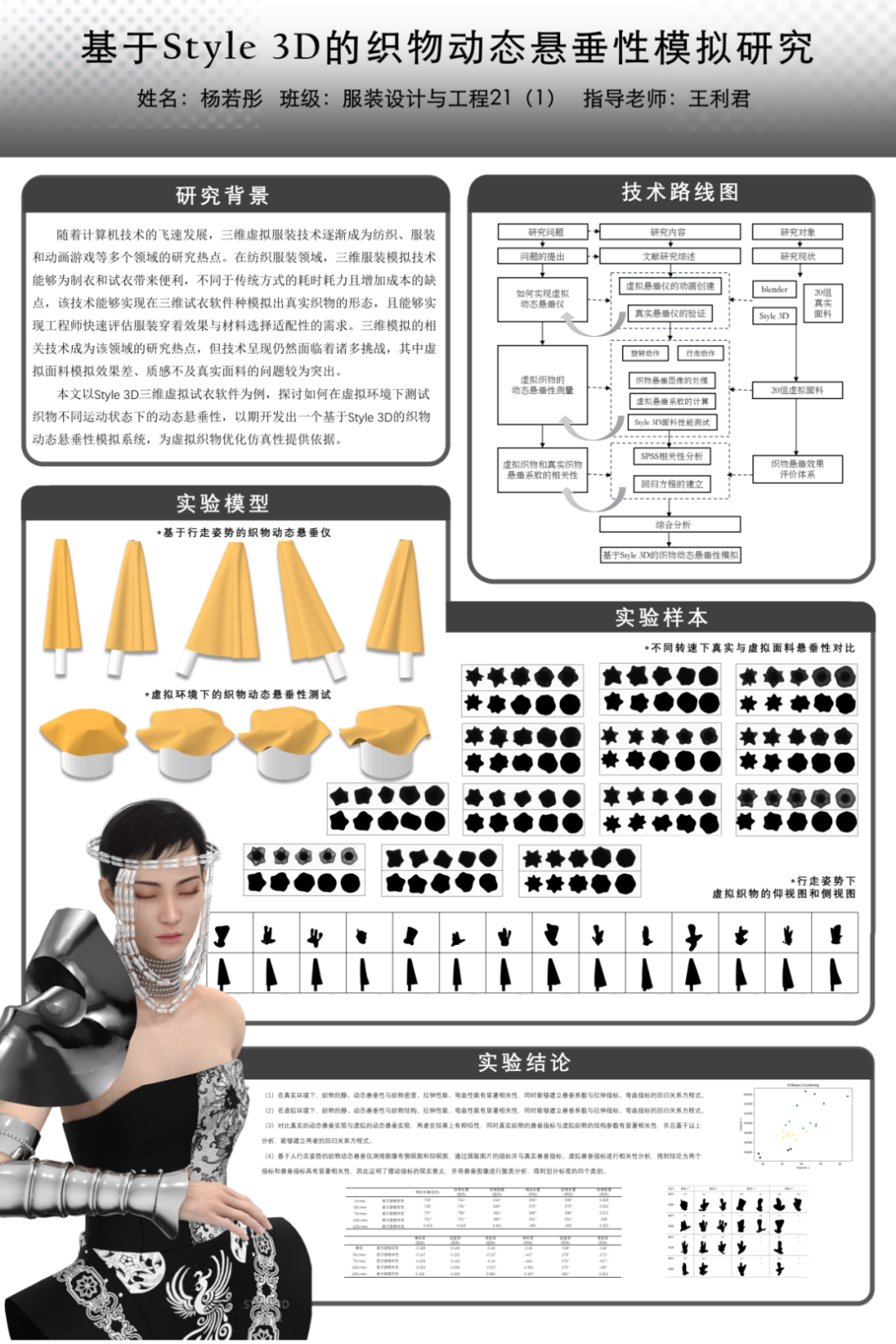

基于Style3D的织物动态悬垂性模拟研究

作者:杨若彤 | 指导老师:王利君

本研究聚焦三维虚拟服装技术的动态悬垂性模拟,以Style 3D软件为平台,构建虚拟环境下的动态悬垂测试系统。通过对比真实与虚拟面料的悬垂形态,探索织物在运动状态下的褶皱分布与垂坠规律,分析虚拟模拟技术的可行性与局限性。研究提出结合真实悬垂仪验证的改进方案,旨在优化虚拟面料的质感与动态表现,为三维试衣技术的精准度提升与材料适配性评估提供理论支持,推动数字化服装设计向更高真实度迭代。

02

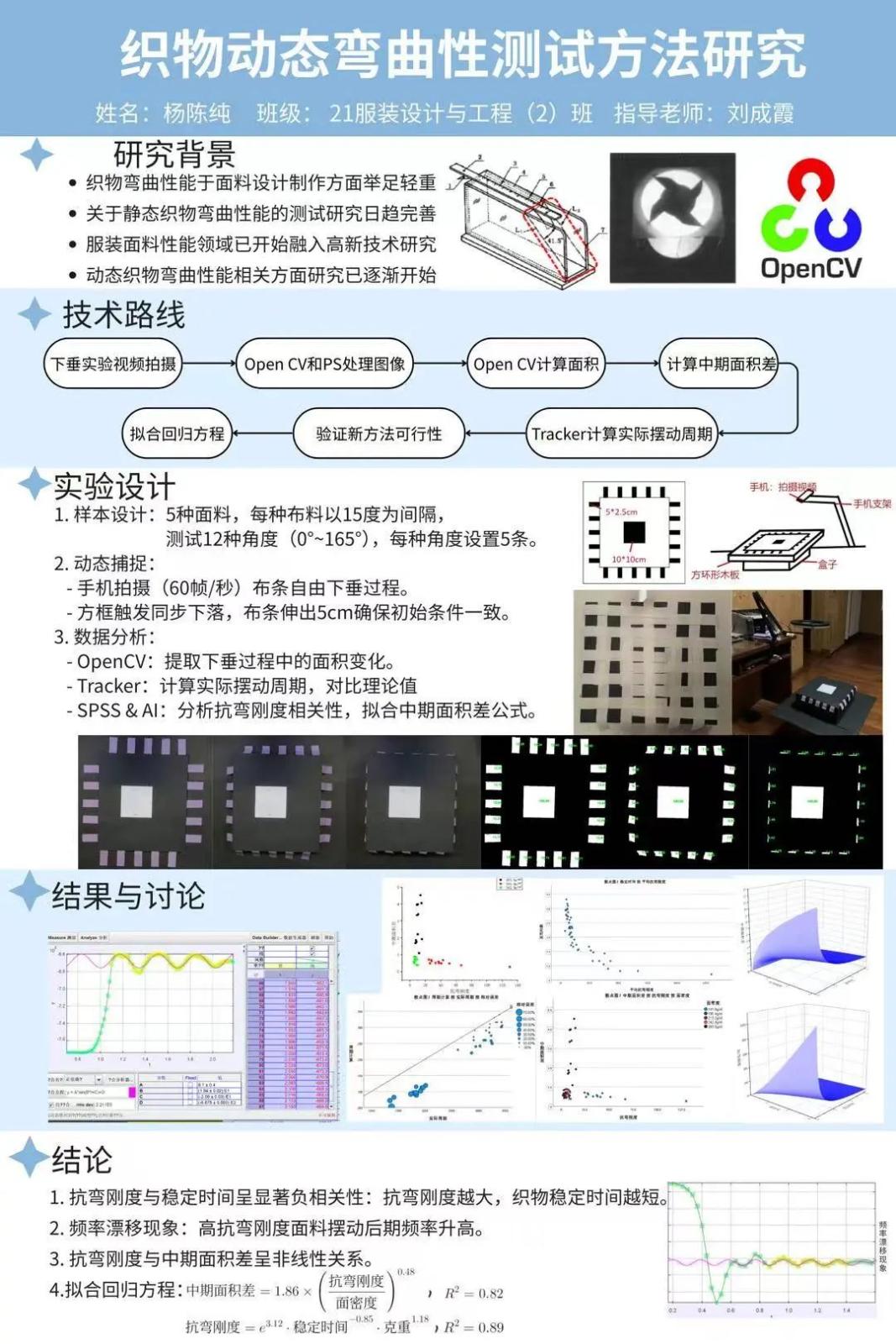

织物动态弯曲性测试方法研究

作者:杨陈纯 | 指导老师:刘成霞

聚焦动态弯曲性能的量化评估,提出基于视频捕捉与图像处理的测试方法。通过拍摄面料自由下垂过程,结合OpenCV计算面积变化及摆动周期,分析抗弯刚度与面料稳定时间的相关性。研究发现高抗弯刚度面料易出现频率漂移现象,并建立抗弯刚度与面密度的非线性关系模型。该研究为服装动态悬垂仿真与面料数字化设计提供技术支撑,推动服装工程领域向高精度动态测试方向发展。

03

运动强度对乳房运动特性及

运动文胸支撑性能的有限元分析

作者:李煜恒 | 指导老师:孙玥

本研究聚焦运动文胸的支撑性能优化,针对乳房在跑步等高强度运动中的多向位移问题,结合问卷调研与有限元数值模拟技术,系统分析不同运动强度下乳房的压力分布与位移特性。通过调研明确用户对文胸设计的需求痛点,选取高、中、低三款典型文胸进行模拟实验,量化评估其支撑效果与舒适性。研究成果为运动文胸的结构优化提供了理论依据,提出基于压力均衡与材料适配的改进方案,推动功能性服装设计从经验驱动向数据驱动的科学化转型,助力女性运动健康防护装备的技术升级。

04

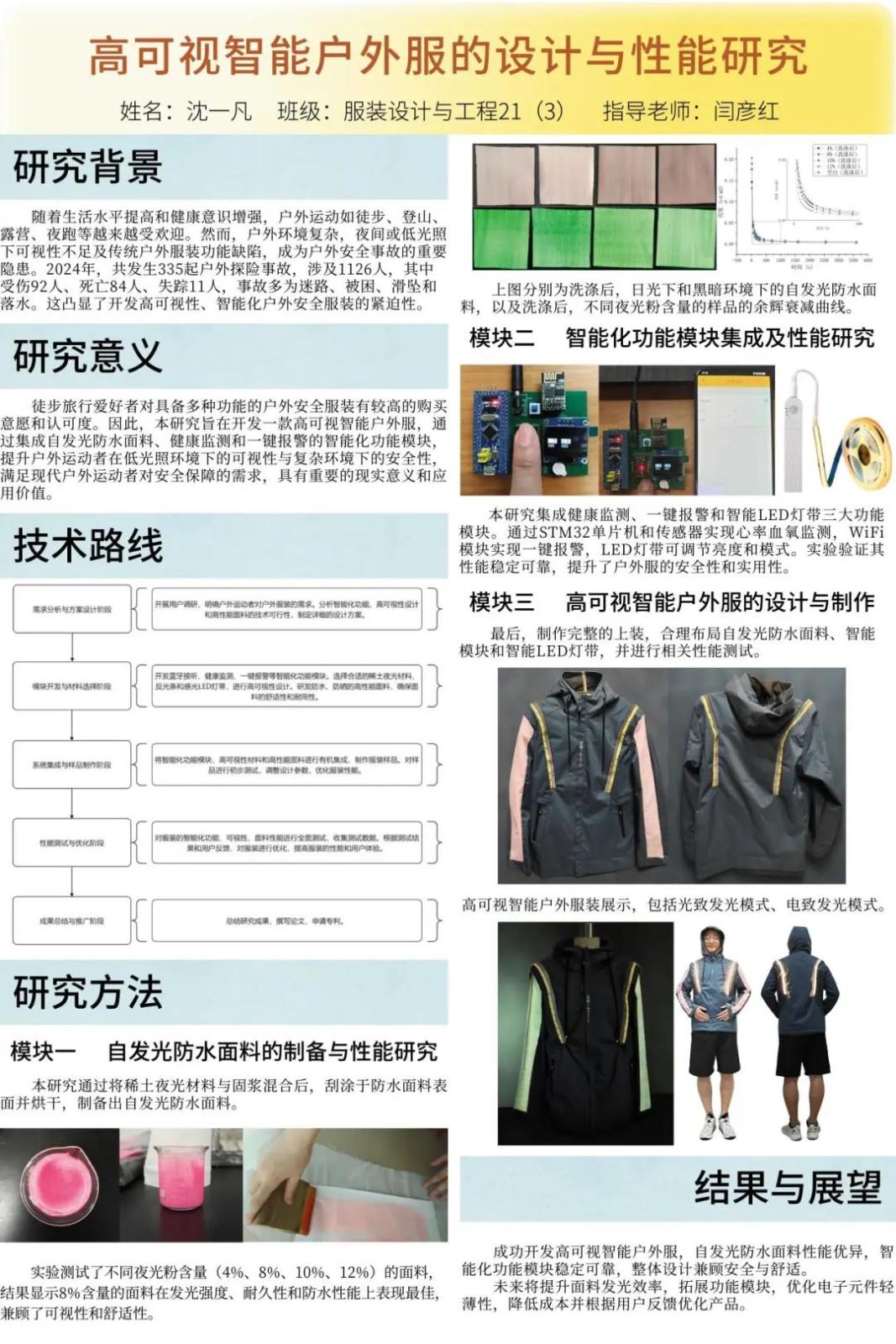

高可视智能户外的设计与性能研究

作者:沈一凡 | 指导老师:闫彦红

本研究旨在制作一款集自发光防水、健康监测、一键报警功能的高可视智能户外服,以提升户外运动者在低光照及复杂环境下的可视性与安全性。通过实验分析不同含量夜光粉的发光强度、持续时间及对面料防水透湿性能的影响,确定夜光粉含量8%的面料为最佳。同时,设计智能模块,使其具备健康监测与一键报警功能,其心率测量误差静息时小于15%、运动时大于15%,但保持在正常范围内,血氧测量误差小于5%。制作出的高可视智能户外服结合反光条、智能 LED 灯带,提高低光照环境下可视性,且兼顾舒适性与美观性,为户外运动者提供多功能安全服装,为智能服装领域发展提供新思路和技术参考,具有重要现实意义和应用价值。

05

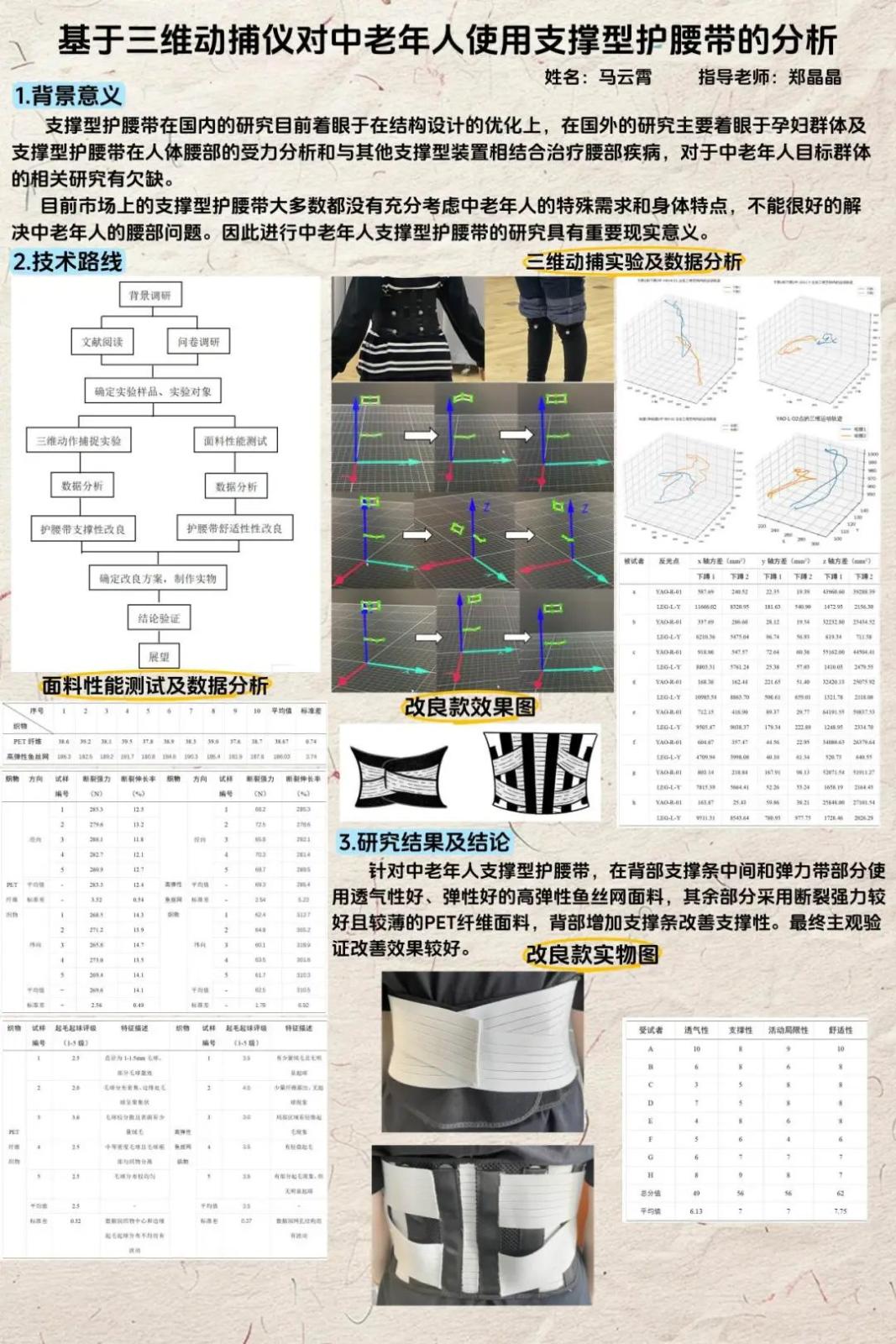

基于三维动捕仪对中老年人使用支撑型护腰带的分析

作者:马云霄 | 指导老师:郑晶晶

本研究聚焦中老年群体的腰部健康需求,针对现有护腰带在支撑性与舒适性上的不足,采用三维动作捕捉技术与面料性能测试方法,系统分析护腰带在人体运动中的力学表现。通过文献调研与用户问卷明确设计痛点,提出改良方案:背部核心区域采用高弹性鱼丝网面料提升透气性,关键支撑部位选用断裂强力优异的PET纤维增强结构稳定性。研究通过主观验证确认改良效果,为适老化功能性服装的设计提供了人体工效学优化路径,推动医疗辅具产品向精准化、舒适化方向迭代。

06

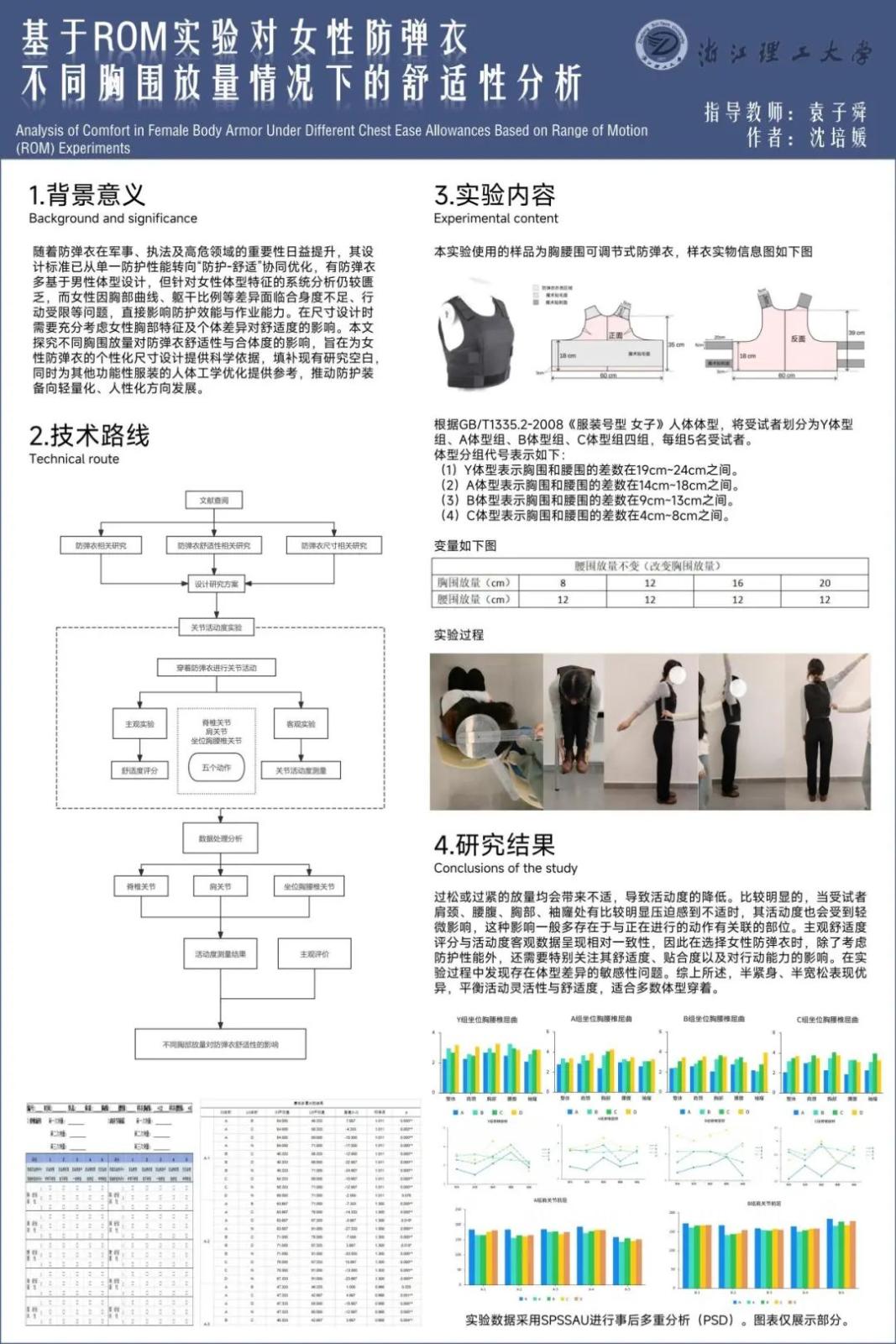

基于ROM实验对女性防弹衣

不同胸围放量情况下的舒适性分析

作者:沈培媛 | 指导老师:袁子舜

基于人体工学原理,通过关节活动度实验评估不同胸围松量对女性防弹衣舒适性的影响。研究将受试者按体型分组,测试不同松量设计下的活动自由度与主观舒适度,提出半宽松设计在防护性与灵活性间的平衡策略。成果填补了女性防弹衣个性化设计的理论空白,为功能性服装的“防护-舒适”协同优化提供量化参考,推动防护装备向轻量化、人性化方向发展。

07

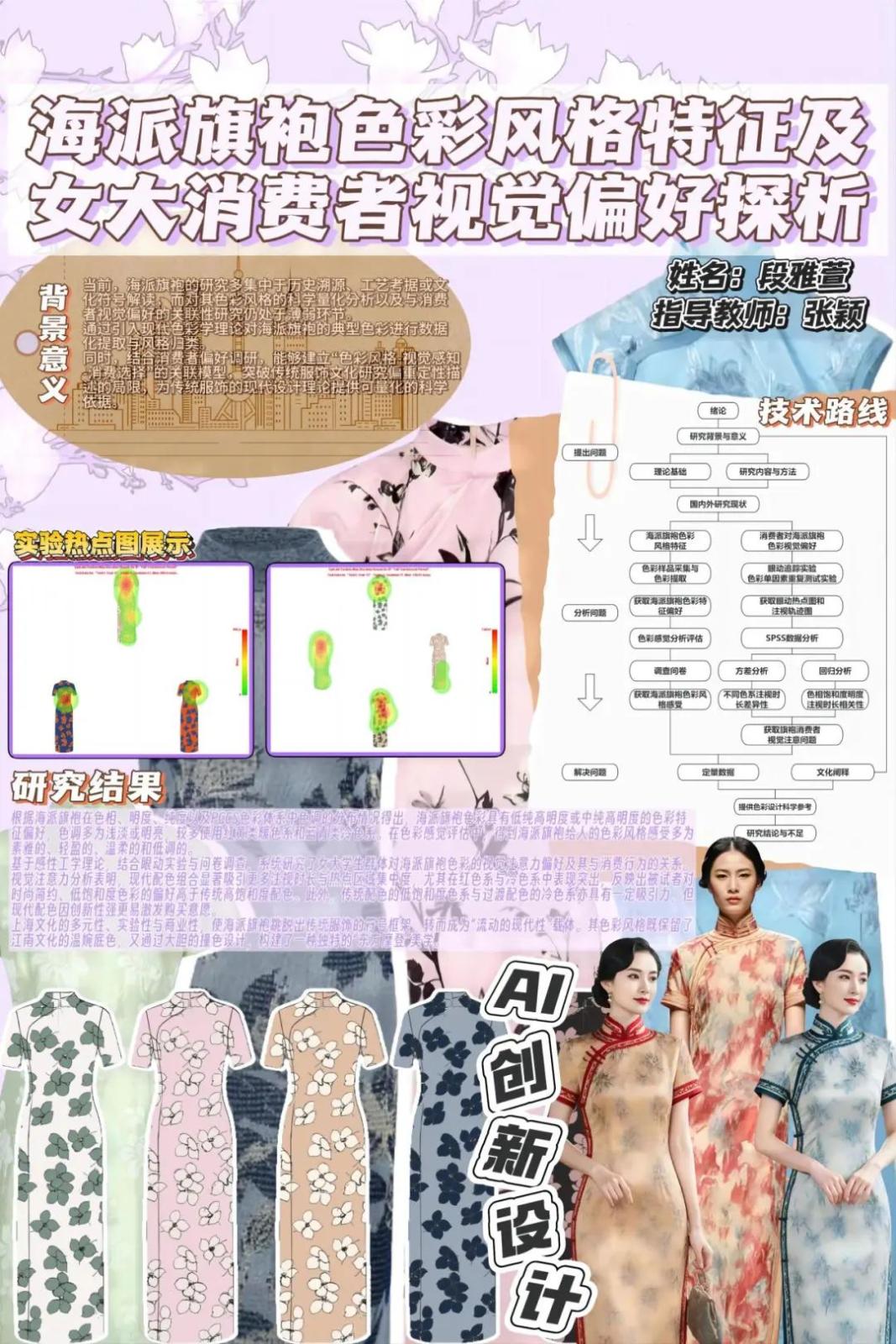

海派旗袍鱼彩风格特行及女大消费者视觉偏好探析

作者:段雅萱 | 指导老师:张颖

海派旗袍作为中西方文化交融的典范,兼顾上海地域文化的独特美学,其色彩风格的科学量化与消费者视觉偏好研究对传统服饰的现代化转型具有重要意义。本研究通过跨学科方法,结合色彩属性、感性工学问卷调查、眼动实验以及AI生成技术,深入量化海派旗袍的色彩风格特征及女大学生群体的视觉偏好。通过本次研究为海派旗袍的现代化设计提供了数据支撑,推动了非遗活化的同时,为AI技术在传统服饰领域的应用提供实践参考。

08

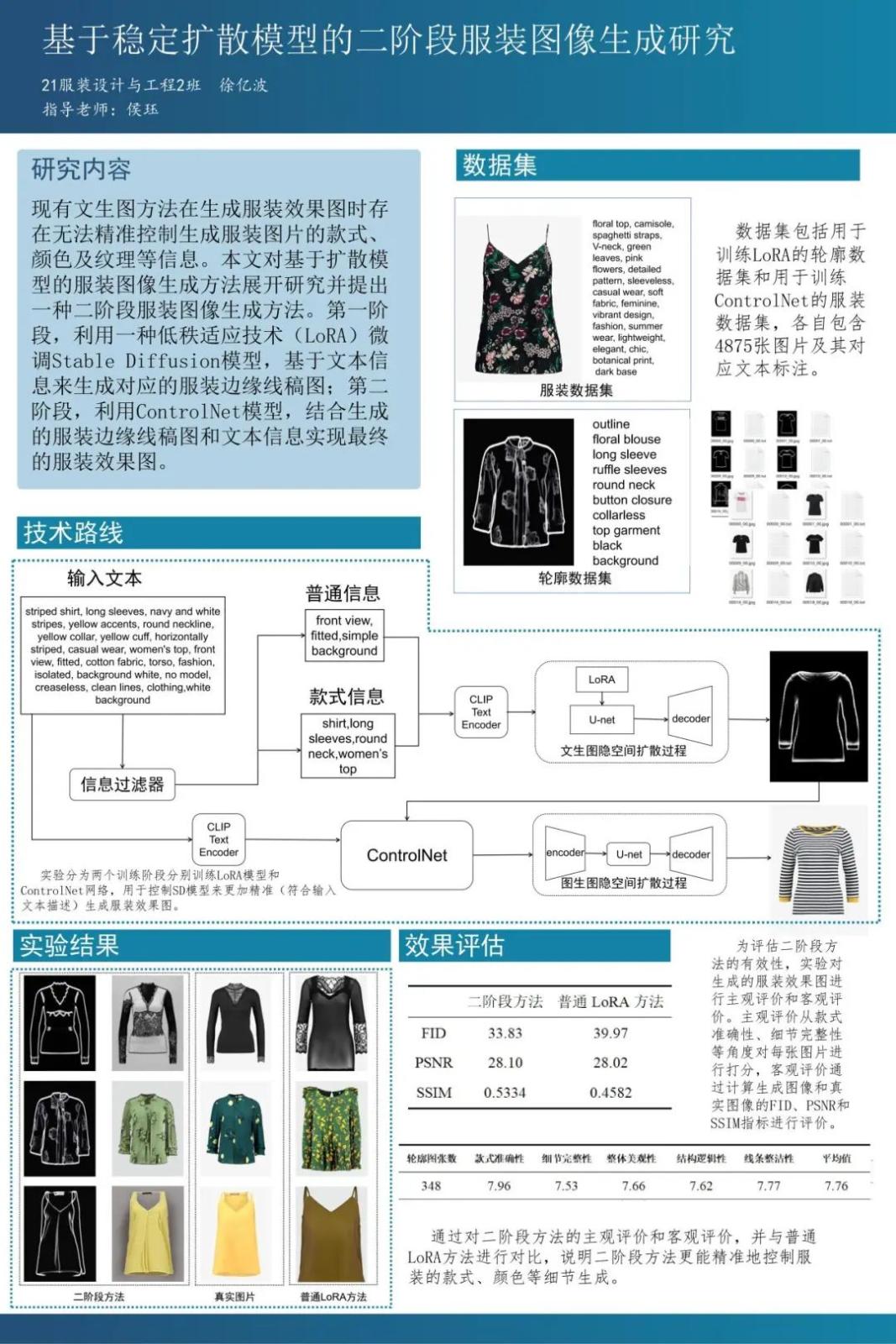

基于稳定扩散模型的二阶段服装图像生成研究

作者:徐亿波 | 指导老师:侯珏

为解决AI生成服装图像中款式与细节控制难题,提出基于稳定扩散模型的二阶段生成方法。第一阶段通过文本生成服装线稿,第二阶段结合边缘控制精细化渲染效果图。研究验证了二阶段方法在款式准确性与细节完整性上的优势,为虚拟服装设计提供高精度、低成本的快速生成工具,推动人工智能与时尚设计的深度融合,拓展数字化创作的边界。

09

多功能交警腰带的创新与开发

作者:金通校 | 指导老师:顾冰菲

本研究针对交警执勤腰带存在的问题,围绕 “功能集成化、穿戴人性化、响应智能化” 目标进行改进创新。提出复合双层腰带结构设计,外腰带集成 MOLLE 系统,内腰带用柔性透气面料并使滑移率降低 同时提升舒适度与稳定性。此外本研究开发集成多源传感器的可穿戴监护系统,以 STM32F103C8T6 微控制器为核心,集成 MPU6050、GPS 等模块,实现运动监测、精准定位与警控中心实时交互,提升应急响应能力。本研究还通过创新腰带结构,引入快速释放机构和长度余量收纳系统,实现快速穿脱及多模式携行,提高操作灵活性与效率,满足现代警务需求。研究成果增强交警执勤表现与安全保障,为智能警用装备发展奠基。

10

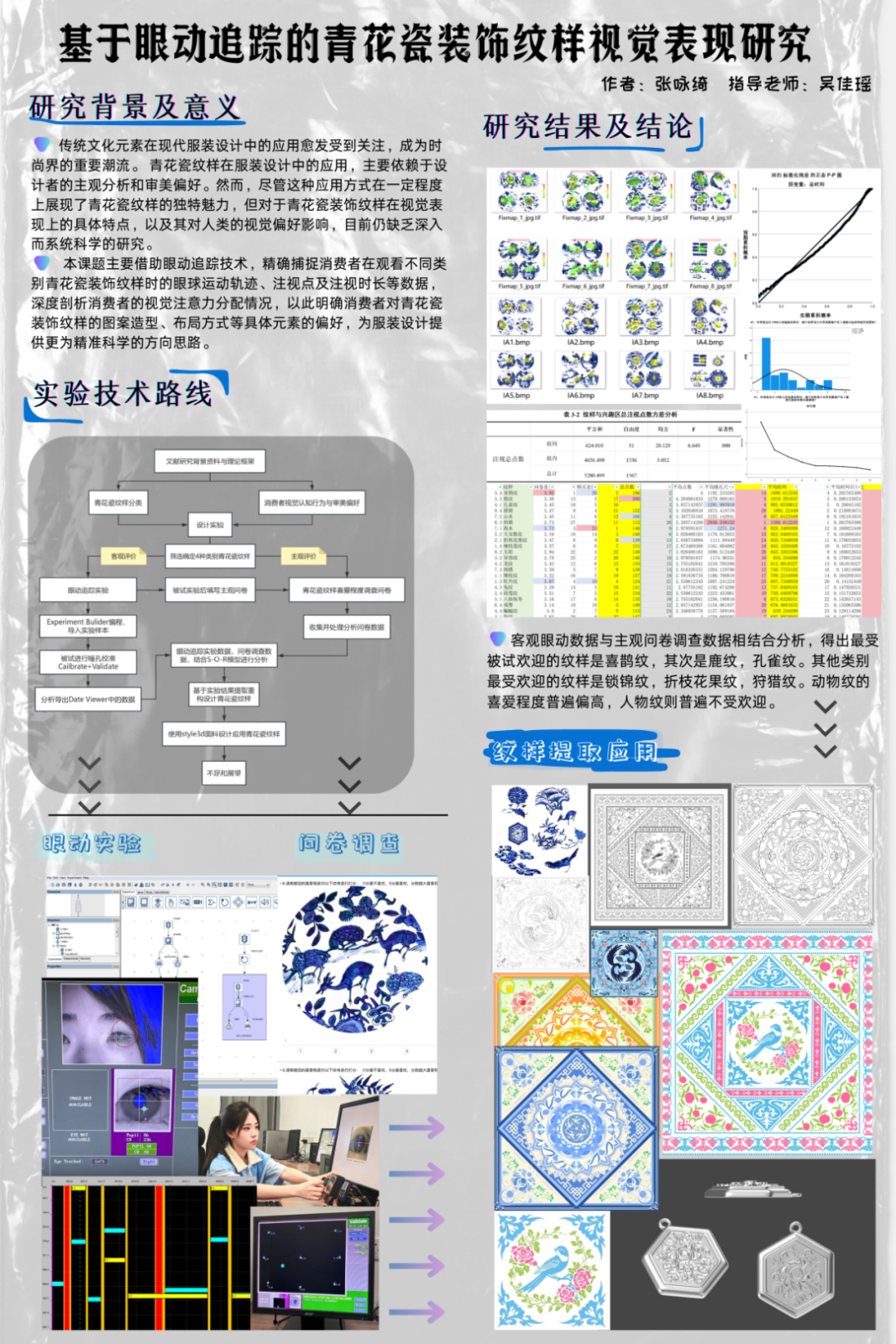

基于眼动追踪的青花瓷装饰纹样视觉表现研究

作者:张咏绮 | 指导老师:吴佳瑶

基于眼动追踪技术,量化分析消费者对青花瓷装饰纹样的视觉偏好。通过捕捉眼球运动轨迹与注视时长,揭示纹样造型(如喜鹊纹、鹿纹)、布局方式对视觉注意力的影响规律。研究结合主观问卷数据,提出动物纹样更易引发视觉关注的结论,为传统文化元素在现代服装设计中的应用提供科学化、数据化的决策依据,推动设计从经验驱动向用户需求驱动转型。

11

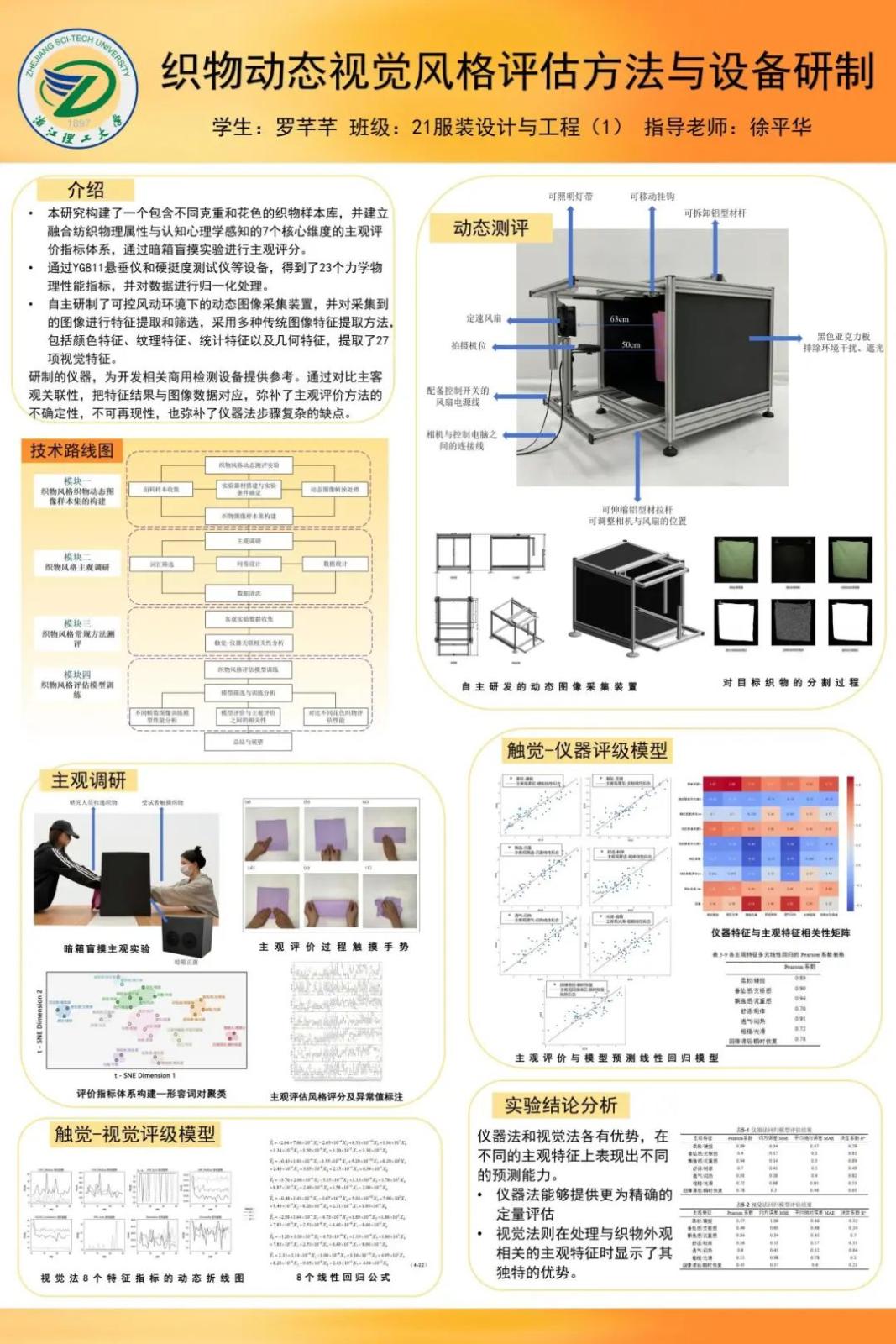

织物动态视觉风格评估方法与设备研制

作者:罗芊芊 | 指导老师:徐平华

本研究构建了一个包含不同克重和花色的织物样本库,并建文融合纺织物理属性与认知心理学感知的7个核心维度的主观评价指标体系,通过暗箱盲摸实验进行主观评分。通过YG811悬垂仪和硬挺度测试仪等设备,得到了23个力学物理性能指标,并对数据进行归一化处理。自主研制了可控风动环境下的动态图像采集装置,并对采集到的图像进行特征提取和筛选,采用多种传统图像特征提取方法包括颜色特征、纹理特征、统计特征以及几何特征,提取了27项视觉特征。

12

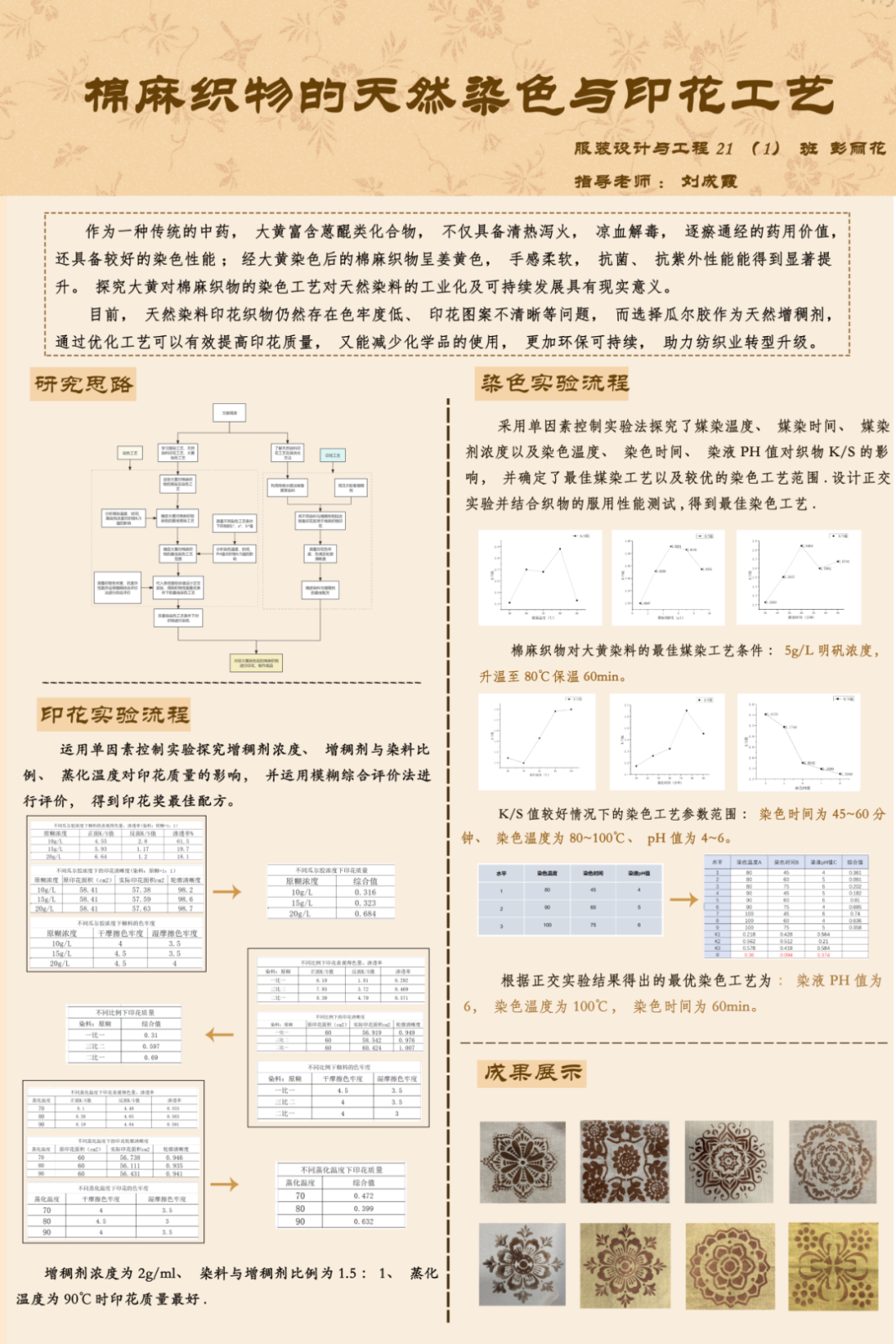

棉麻织物的天然染色与印花工艺

作者:彭丽花 | 指导老师:刘成霞

以中药大黄为天然染料,系统研究其在棉麻织物上的染色与印花优化工艺。通过单因素与正交实验,探索染色参数与增稠剂配比对色牢度及图案清晰度的影响。实验验证了大黄染色的抗菌与抗紫外线性能,并借助瓜尔胶增稠剂优化印花工艺,减少化学品依赖。该研究为传统天然染料的应用提供了科学依据,推动纺织业向绿色可持续方向转型,兼具生态价值与工业化潜力。

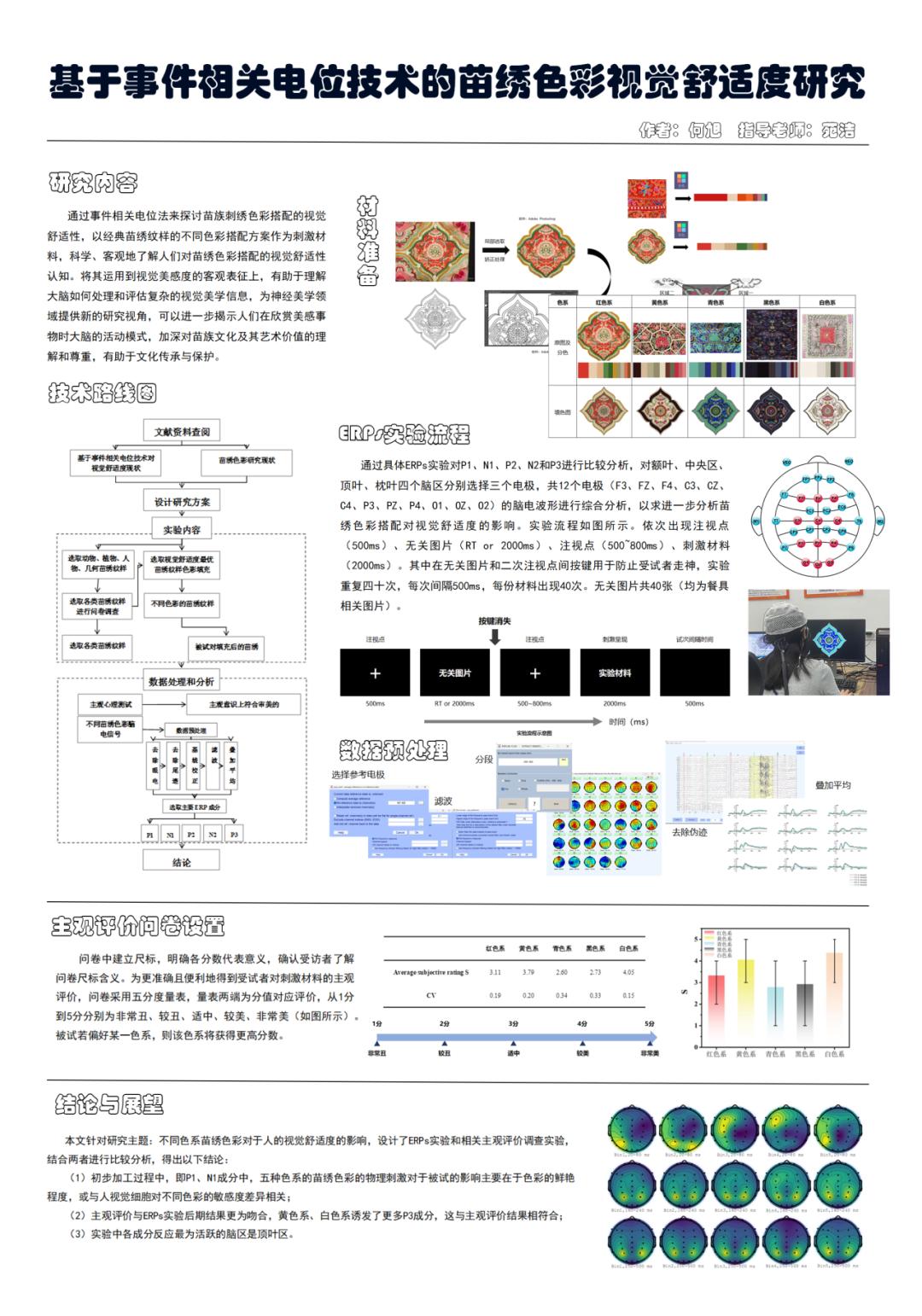

13

基于事件相关电位技术的苗绣色彩视觉舒适度研究

作者:何旭 | 指导老师:苑洁

通过事件相关电位法来探讨苗族刺绣色彩搭配的视觉舒适性,以经典苗绣纹样的不同色彩搭配方案作为刺激材料,科学、客观地了解人们对苗绣色彩搭配的视觉舒适性认知。将其运用到视觉美感度的客观表征上,有助于理解大脑如何处理和评估复杂的视觉美学信息,为神经美学领域提供新的研究视角,可以进一步揭示人们在欣赏美感事物时大脑的活动模式,加深对苗族文化及其艺术价值的理解和尊重,有助于文化传承与保护。

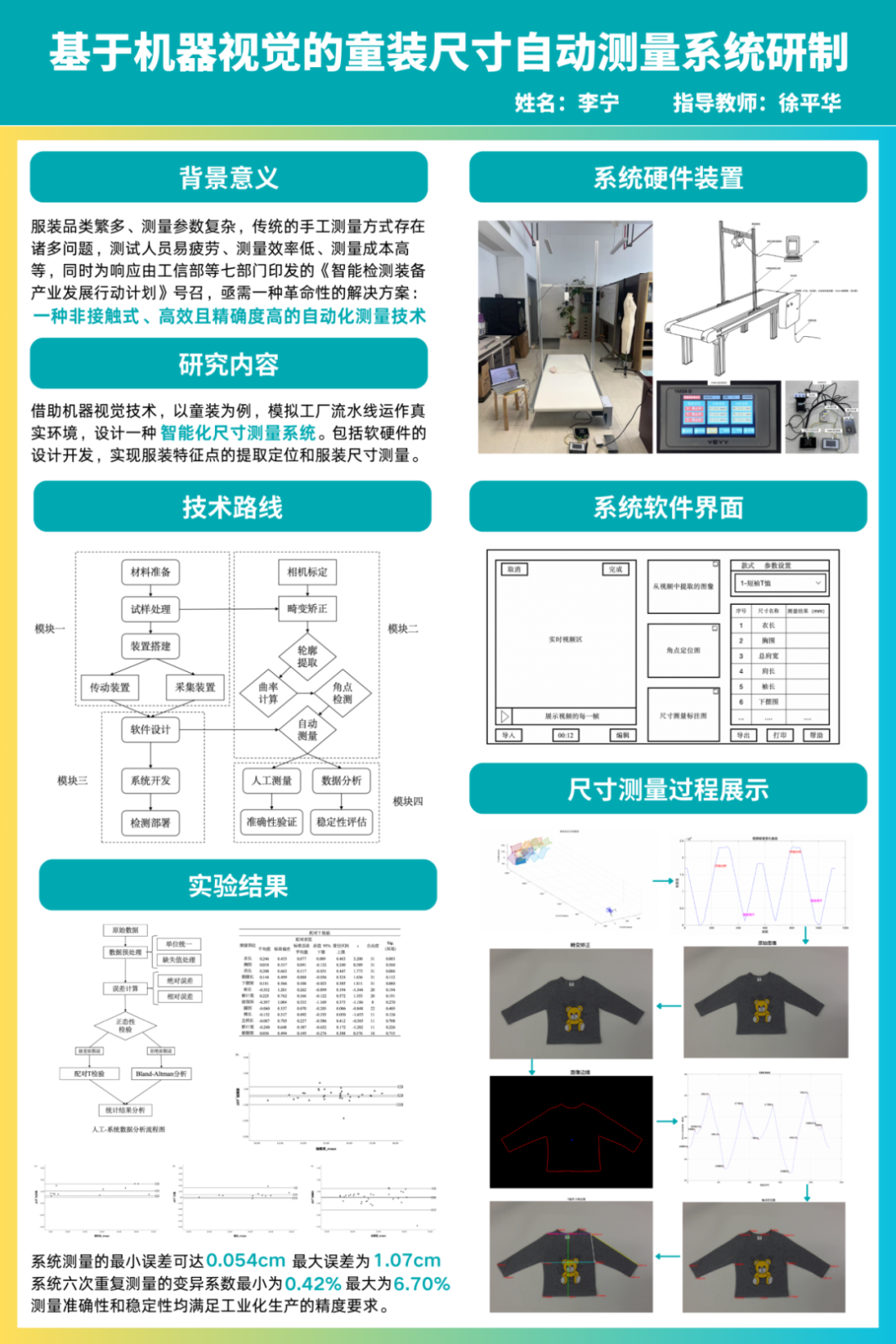

14

基于机器视觉的童装尺寸自动测量系统研制

作者:李宁 | 指导老师:徐平华

借助机器视觉技术,以童装为例,模拟工厂流水线运作真实环境,设计一种 智能化尺寸测量系统。包括软硬件的设计开发,实现服装特征点的提取定位和服装尺寸测量。

15

智能无障碍导盲背心研究与开发

作者:孙嘉熹 | 指导老师:顾冰菲

基于视障人群的安全与社交需求,设计智能导盲背心并验证其功能性。背心集成红外传感、LED提示与蓝牙导航模块,实现障碍预警与方向指引;外观采用无障碍设计,兼顾心理舒适性。通过面料性能测试与模拟实验,验证服装的耐磨性、防水性及辅助效能,推动智能服装在无障碍领域的创新应用,响应国家康复辅具升级政策,为视障人士提供全天候安全保障。

16

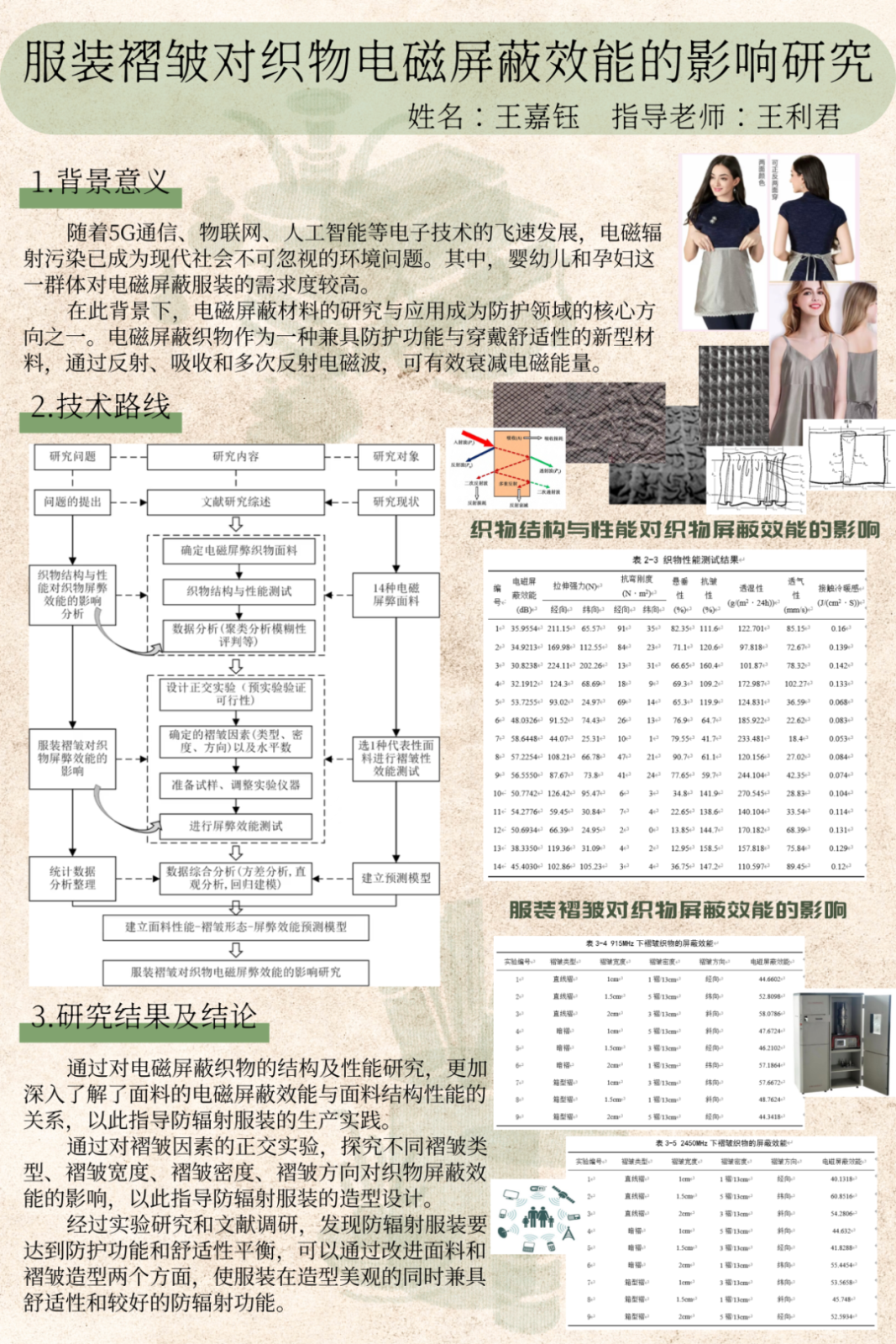

服装褶皱对织物电磁屏蔽效能的影响研究

作者:王嘉钰 | 指导老师:王利君

针对电磁屏蔽服装的防护效能与舒适性矛盾,本研究系统探究织物结构、褶皱类型对电磁屏蔽性能的影响。通过正交实验分析褶皱宽度、密度及方向等因素,结合电磁屏蔽面料的反射与吸收特性,提出优化服装造型设计的解决方案。研究为防辐射服装的“防护-舒适”协同设计提供理论支撑,指导生产实践中面料选择与褶皱工艺的平衡策略,助力电子辐射防护装备的功能升级。

17

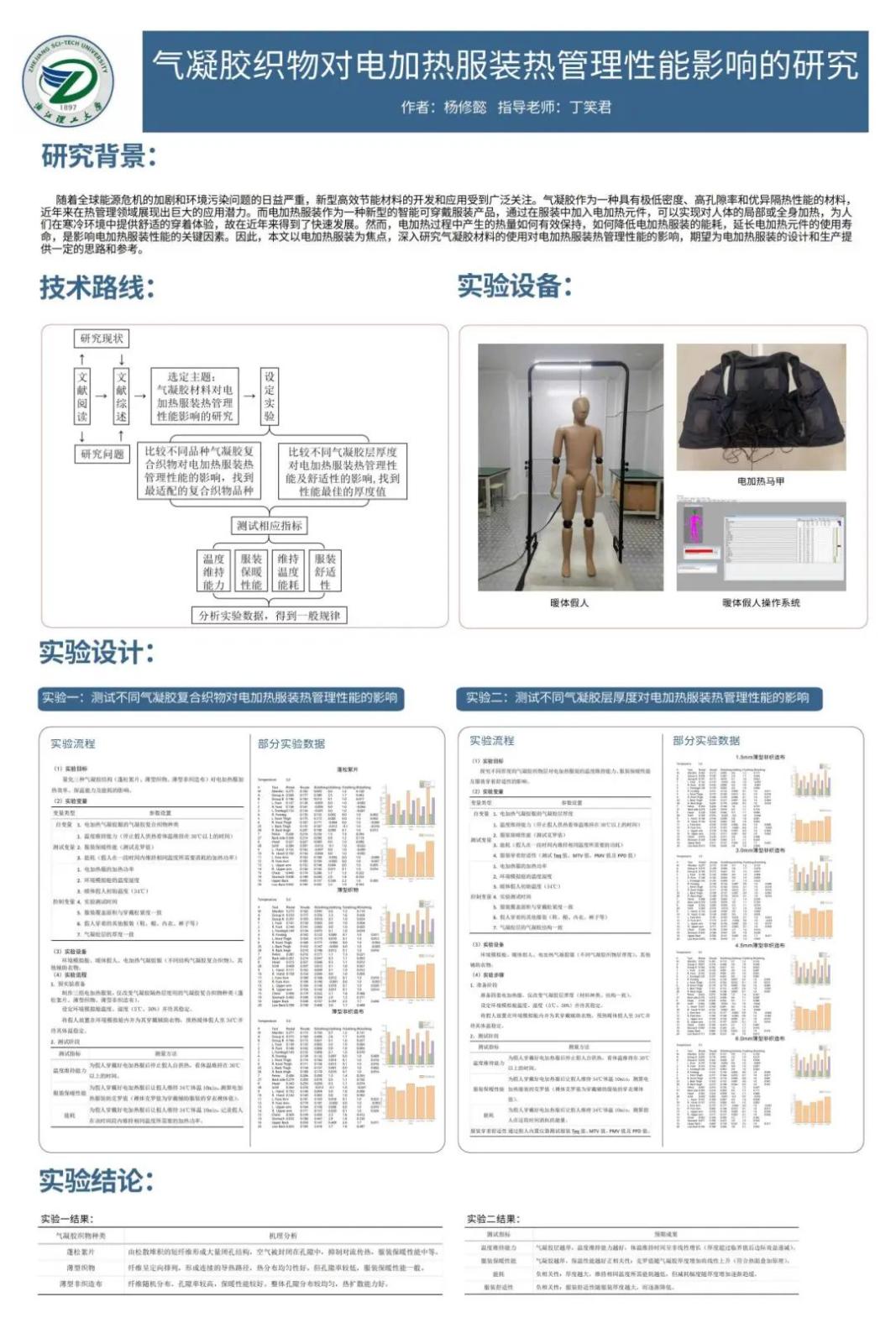

气凝胶织物对电加热服装热管理性能影响的研究

作者:杨修懿 | 指导老师:丁笑君

本研究聚焦电加热服装的能耗与热管理效率优化,针对寒冷环境中热量散失与能源消耗的行业痛点,探索气凝胶材料在智能可穿戴设备中的应用潜力。基于气凝胶的高孔隙率与超低导热特性,系统分析其作为隔热层对电加热元件热分布与能耗的影响。通过对比传统隔热材料,验证气凝胶织物在减少热量散失、均衡温度场及延长加热元件寿命方面的优势。研究成果为电加热服装的结构设计提供了新材料选择方案,提出“隔热-加热”协同优化策略,推动智能服装向高效节能方向演进,为应对能源危机与提升穿戴舒适性提供创新技术路径。

18

可持续服装设计方法研究

作者:曾仁泽 | 指导老师:刘成霞

针对传统可持续设计中的工艺复杂性,本研究提出简化剪裁与面料开发的创新路径。通过激光切割技术重塑古法几何剪裁,实现“零浪费”与“一片式”设计,降低缝纫复杂度;同时开发改良虫胶涂层,融合天然树脂增强防水、防紫外线功能,并探索手工烧花工艺赋予废弃衣物新生。研究聚焦于降低可持续设计的技术门槛,推动环保材料与工艺的规模化应用,为时尚产业的绿色转型提供兼具功能性与普适性的解决方案。

END

浙江理工大学2025届服装设计与工程毕业展“融境·焕衣”圆满落幕。本次展览集中展示了智能穿戴、可持续时尚、虚拟仿真、人体工学优化等领域的系统性研究成果,从零浪费剪裁的工艺革新到天然染色的生态实践,从女性防护装备的人性化设计到AI生成技术的精准控制,本届毕业设计作品以工程思维回应行业需求,体现了服装工程学科“技术驱动创新”的核心价值,这些创新成果不仅是产学研协同创新的阶段性答卷,更为服装产业的数智化升级与可持续发展提供了可落地的技术路径。未来,学院将持续深化跨学科研究,推动技术成果向产业端转化,以科技创新赋能时尚产业高质量发展。